奄美大島で冬期の観光として盛り上がっているのがホエールウォッチング。12月から3月にかけて、北方(アラスカ沿岸など)から繁殖活動や子育てのために南下したクジラが奄美近海を遊泳する。その雄大で生命力あふれるクジラたちを船上から観察するのだ。

近年はクジラと一緒に泳ぐホエールスイムも人気のひとつで、ダイバーたちはクジラの進行を妨げないように海中で静かに観察する。人はありのままの自然と向き合い、自然は人に感動を与え、島に経済効果をもたらしてくれる。

笠利沖で大きくブリーチするザトウクジラ(ネイティブシー奄美:提供写真)

奄美大島は古くからクジラと関わってきた。島北部(龍郷・笠利地区)には「くじら浜」と名付けられた浜が複数あり、また多くのストランディング(座礁するクジラ)の記録も各地に残っている。もともと捕鯨文化のなかった島に商業捕鯨が入ってきたのが明治後期。捕鯨基地のできた集落は活気づいたが、その後奄美に捕鯨は根付かなかった。

ストランディングから獲るクジラへ、そして獲るから見守るクジラへ。変わりゆくクジラと奄美の関係を、島の文化と歴史から掘り下げて前後編でお届けする。

クジラは海からの授かり物

奄美大島にはネリヤカナヤという概念がある。ネリヤカナヤとは海の彼方の神界(理想郷)であり、豊穣や生命の源でもあるといわれている。ネリヤカナヤの神(ご先祖)は年に一度、海岸付近の「立神」という岩を伝って島に降り立ち、また立神を伝って海の向こうのネリヤカナヤに戻っていく。

海からの漂流物は島民にとってユリムン(海からの授かり物)であり、座礁したクジラもまたユリムンだった。島民はそのユリムンをくじら浜で解体し、大自然の一部としてありがたく頂いていたのだ。

衰弱して座礁したコビレバンドウ。住民らの必死の救助により海に放たれたが、その後残念ながら死亡した。(2022.04.16 安木屋場海岸)

「日本各地に捕鯨の歴史があるが、奄美にはクジラを獲る習慣はなかった。座礁するほどクジラは多かったと思われるが、クジラはあくまでもユリムンであり獲るものではなかった。それが島民とクジラの付き合い方だった」と話すのは、瀬戸内町図書館・郷土館の町健次郎学芸員。

「あるから獲るのではなく、あっても獲ることをしなかった」

クジラとの向き合い方が本土とは全く異なる。商業捕鯨が入ってきても奄美に浸透しなかったのは、そういう奄美独自の思想が根本にあったからかもしれない。

瀬戸内町郷土館には秋徳(加計呂麻島)や他地域で回収したクジラの脊髄なども保存されている。

瀬戸内町久根津集落での捕鯨の歴史

奄美大島で唯一捕鯨基地があったのが、島南部・瀬戸内町の久根津集落だ。集落入口にかかる久根津大橋の眼下には、かつて捕鯨船の出入りしていた海岸と集落が広がっている。橋の両側にクジラのレリーフが飾られていることからも、この集落がクジラと深く関わっていたことが分かる。

久根津大橋から見下ろす久根津集落。左奥の飛び出た辺りにかつて捕鯨基地があった。

大正元年11月、日本東洋捕鯨株式会社(大阪)が久根津の親田原(現在の「民宿よーりよーり」周辺)に根拠地を設け、捕鯨事業を開始する。捕鯨基地は翌年3月の火災により全焼したため、外浜(久根津トンネル前の海岸周辺)に移転。大正10年頃まで操業していた(第一期)

終戦間近の昭和20年3月、グラマン機の空襲により鯨解体施設が全焼。正式な捕鯨会社のない戦後から本土復帰前後にかけては、密航船による捕鯨活動が盛んになる(第二期)

昭和30年代には、瀬戸内漁協と北洋水産提携での捕鯨事業が認可され、正式な捕鯨操業が再開。久根津に再び解体施設が作られた。しかし、環境保護団体などの捕鯨禁止運動などで捕鯨事業は衰退していった(第三期)

捕鯨で活気を帯びる久根津集落

捕鯨が盛んに行われていたのは第一期と第二期だといわれている。蒸気機関を使った最新の設備でクジラの引き上げや解体処理を行ない、その引上げ作業に従事していたのが集落住民だった。捕鯨船が久根津に入ってくると汽笛が鳴り、それを合図に住民が集まってくる。住民はクジラの引き上げを手伝い、浜は集落内外から来た見物人でにぎわった。

クジラの解体場があった久根津の海岸。当時小学校1年生だった久原章司さんは、母親におんぶされて引上げ作業や解体の様子を見ていた。

作業に就いた住民には相当な日当が支払われ、集落はその収入で公民館を畳敷き(当時島内初)に新装。工場内に残された解体処理後の余った鯨肉を住民たちは持ち帰り、豪華な刺身や唐揚げなどにして食していた。食卓も集落も潤い、久根津はかつてないほどの活気を帯びたという。

当時の様子を瀬戸内町誌歴史編には以下のように記している。

交通、通信の便を考慮して古仁屋町久根津を唯一の根拠地と決定した。同地海辺に、広大な解体工場(敷坪数三反余)を建設して、長崎、五島、山口方面より70余人の解体夫を雇って来て事業場を担当させた。一日に多い時はマッコウクジラ9頭を捕獲して根拠地へ引き上げる時は、さながら血の海の観を呈した。鯨を引上げ、桟橋でそれらを迅速に処理する様は、各地からやってきた見物人に好奇の目をみはらせた。それに伴う、鯨骨、鯨歯、鯨しゅ細工等を売る店舗、食堂、料理屋等がせまい当集落に密集して、集落始まって以来の盛観であった。

歌にもなった集落娘と乗組員の恋物語

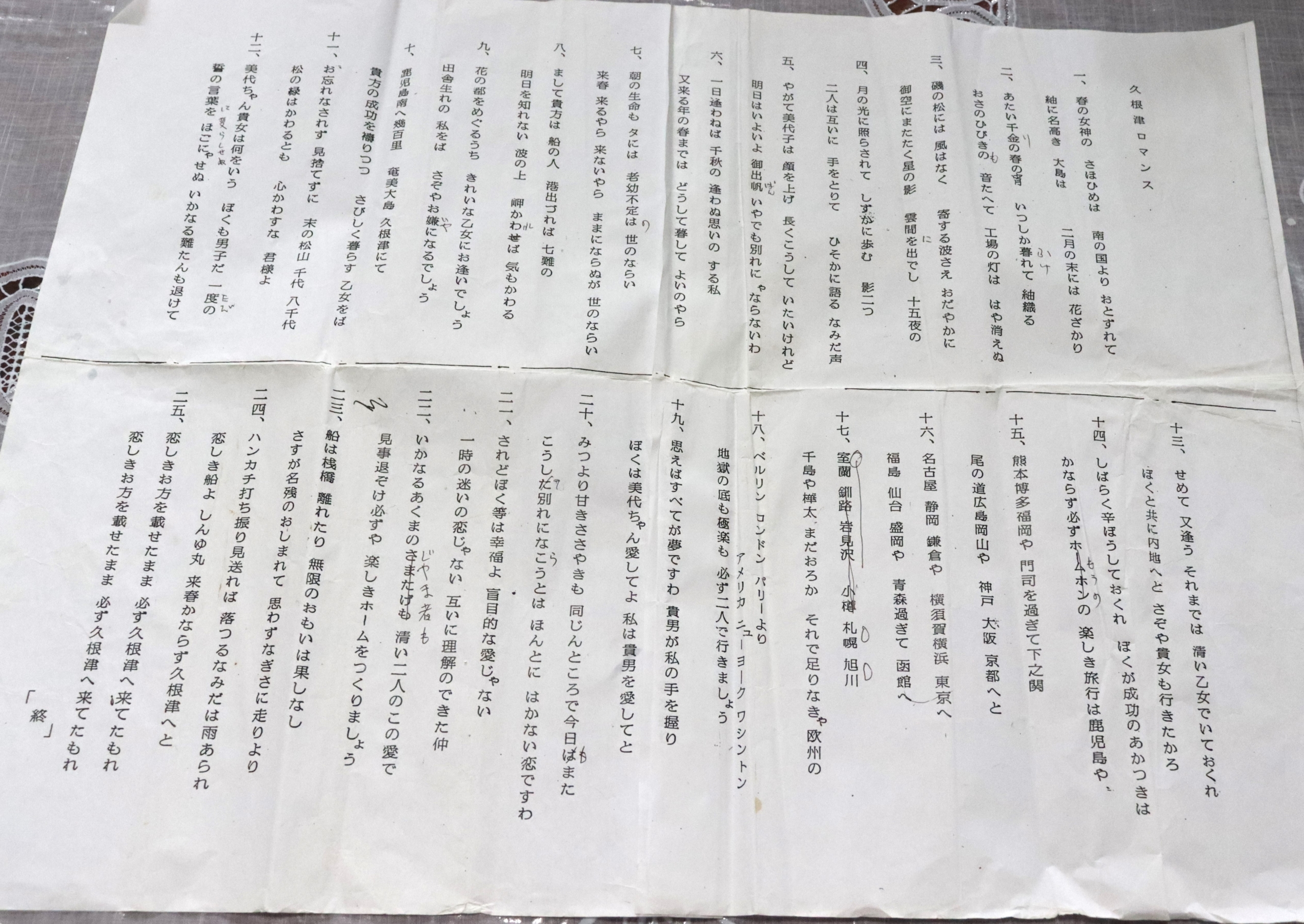

『久根津ロマンス』の全歌詞カード(豊田信子さん所有)

「春の女神のさほひめは 南の国よりおとずれて

紬に名高き大島は 二月の末には花ざかり」

という歌詞で始まる「久根津ロマンス」という歌がある。

大正12年ごろ、久根津に住む池田宇嶺さんと捕鯨船乗組員の丸田茂さんが恋におちた。捕鯨の時期にしか会えないふたりの切ない気持ちを、丸田さん自身が一連の詩にして作った歌だ。ふたりは大恋愛の末結婚し、当時大きな話題になったという。若者たちは25番まである久根津ロマンスを愛唱し、この物語は今日まで語り継がれている。

歌詞カードを大切に保管している豊田信子さん(昭和6年生まれ)は、「切ない歌詞だけど大好きな歌。十五夜の晩やゆらいごと(集まりや行事)では、よくこの歌詞カードを見ながらみんなで歌っていたよ」と当時を振り返る。クジラのおかげで綺麗になった公民館で、クジラで結ばれたふたりを思って歌ったという。

捕鯨時代を懐かしむ豊田孝久さん・信子さん夫婦。孝久さんもクジラの引上げ作業に従事していた。

「ハンカチ打ち振り見送れば 落つるなみだは雨あられ

恋しき船よ しんゆ丸 来春かならず久根津へと

恋しきお方を載せたまま 必ず久根津へきてたもれ」

歌詞はこう締められている。

海の向こうからきた捕鯨船。そして海の向こうからきた丸田茂さん。池田宇嶺さんにとって丸田さんは海から授かったユリムンだったのだろう。

前編では、古代からの奄美とクジラの関係と、かつて商業捕鯨でにぎわった久根津集落を紹介した。第三期(昭和30年代)以降は環境保護団体の活動などで捕鯨は衰退。いったんクジラとの関りも薄れていったが、その後また違った形でクジラとの関係が復活した。その詳しい内容を後編でお届けする。