普段は夕方にしか行かないスーパーに、時々昼のお弁当を買いに行くことがある。

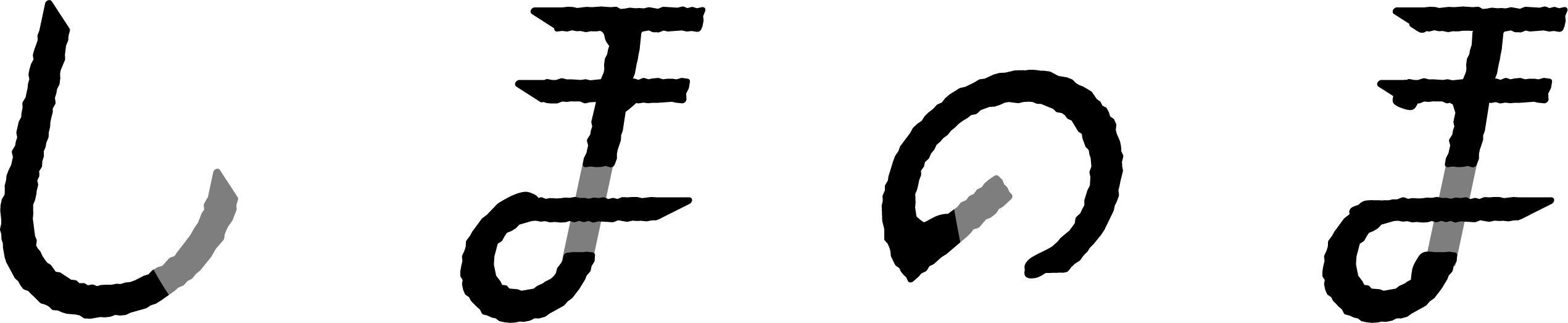

お弁当を選びレジに向かうと、『えらぶ田舎餅』というシールが貼られたパックに目が留まる。

「あ、今日はあった!」

夕方まで残っていることはほとんどないから、見つけたらついつい買ってしまうこれ。

山崎屋の「田芋餅(たいももち)」だ。

きな粉をたっぷりとまとった俵型の餅。

手に持つと形が崩れてしまいそうなほど柔らかく、“でき立て”を予感させる。

豪快にかぶりついてもいいけれど、皿にのせてフォークで少しずつ口に運ぶ。

すると、口の中に広がる黒糖の香り。

田芋のほどよいねっとり感。

飽きの来ない素朴さが、何度でもリピートしたくなる理由だ。

田芋(たいも)とは、主に南西諸島で栽培されているサトイモの一種。

本場沖縄では「ターンム」と呼ばれ、コロッケや揚げ物、田楽、田芋あんのスイーツなどにして食べられている。

湛水栽培で育てられ水田の中でたくさん小芋をつけることから、子孫繁栄の縁起物として正月やお盆などの行事料理に欠かせない食材なのだが、

その風習はここ沖永良部島にも共通している。

沖永良部島では1月16日、一族が墓前で宴会をして先祖を供養する「墓正月」と呼ばれる行事がある。

その際、墓前に供えられる料理の中にかつては田芋餅があった。

祝い事やお見舞い、新築祝いに田芋餅を配るのも定番だったと聞くが、それも今は昔。

ハレの日を田芋餅が彩る光景はほとんど見られなくなってしまった。

理由は水田の消滅だ。

かつては島全体で600ha以上あった水田が、1970年代の減反政策でほぼ100%サトウキビ畑に変わってしまった。

米作りに不向きな湿田などを利用して栽培されていた田芋も、水稲と同じく衰退の一途をたどった。

そして現在、島に残る田芋農家はたったの1軒。

それが、スーパーのレジ横に並ぶ田芋餅を製造販売している「山崎屋」の山崎繁美さんだ。

多くの農家が田芋栽培を辞めたのには理由があった。

サトウキビや他の野菜の方が効率よく儲かると判断したからだ。

時代とともに田芋を食べる風習が廃れていったのも理由の一つかもしれない。

ならば、山崎さんがたった一人、田芋作りを続けている理由はなんだろう?

朝4時半。山崎さんの一日は、まだ暗いうちから始まる。

起きてすぐに自宅の敷地内にある作業場に向かうと、その日出荷する分の田芋餅作りに取りかかる。

前日蒸しておいた田芋を餅つき機でこね、芋が柔らかくなったらたっぷりと粉黒糖を混ぜる。

それを手で丸めて、仕上げにきな粉をまぶせばできあがり。

レシピはいたってシンプル。

昔からずっと変えていない。

山崎屋の田芋餅の賞味期限は「その日」。

だから作る量も、売り切れる分だけと決めている。

個別の注文がない日は、2個入りと5個入り合わせて35パック。

それと「蒸した田芋」15~20袋を出荷する。

8時頃、お嫁さんが商品を車に積み込み、島内3箇所のスーパーへと配達に向かう。

常に新鮮な状態のものを提供するのが山崎さんのこだわりだ。

蒸した田芋も、置いておくとパサパサしてきて品質が落ちるため、売れ残った分は翌朝配達の際に回収し、鮮度を保ったまま加工に回す。

だから店頭にあるものはすべて「とれ立て」と「でき立て」のみなのだ。

朝7時、山崎さんは朝食を済ませ、軽トラで水田へと向かう。

田芋の収穫と苗植え作業のためだ。

ひざ下まで水が張った水田は泥との闘い。

ぬかるみの中に無数に張った根を鉄の杭を使って切りながら芋を掘り起こし、船のように浮かべた箱の中に入れていく。

畳2畳分くらいを掘り終えたら、水田の中にカゴをひっくり返して座り、今度はナイフで茎を切り落とす。

田芋は一年中収穫できると言うが、旬は冬場。

いくら温暖な沖永良部島とはいえ、冬の水田に入るのは寒くないのかと尋ねると、

「今は服がいいから大丈夫。それより夏の暑さがきついよね」と山崎さん。

夏場は害虫のジャンボタニシが繁殖し、その駆除にも手がかかる。

芋と茎に分ける作業を終えると、茎が入ったカゴだけを一輪車に乗せて隣の水田へと移動。

再び泥の中に入り、稲の田植えと同じ要領で手際よく茎を泥の中に差していく。

この茎から根が出て芋が太り、収穫の時を迎えるまで、丸一年かかると言う。

休む間もなく、収穫した芋を軽トラの荷台に積み、2~3分のところにある別の水田に向かう山崎さん。

この一角に、コンクリートミキサーを改良したお手製の芋洗い機があるのだ。

泥のついた芋をタンクの中に入れ、水を流しながらタンクを回すと、中で洗濯物のように芋が回転し、互いにぶつかりながら泥を落としていく。

見事な発明品に感心しているうちに、午前中の作業が終わった。

帰宅後は、妻のヨネ子さんとゆっくり過ごす。

昼食をとり、テレビ見たり、お昼寝したり。

お酒が飲めない山崎さんにとって、この時間が至福なのだという。

そして夕方から再び作業場に入り、朝収穫した田芋を大きな鍋で蒸す。

この日課を山崎さんは、田芋栽培を始めた30年前からほぼ毎日続けている。

雨でも、風邪をひいても、家族が心配しても、山崎さんは休まない。

「休んだらだめ」だと山崎さんは言う。

その信念は、休まずコツコツと働くことこそが山崎さんのやりがいだからだ。

第一、休むと田芋がだめになる。

今日苗を植えなければ、来年の今日の収穫はない。

それに、収穫のタイミングを逃せば芋が腐ったりガサガサになったりして、売り物にならなくなってしまう。

「皆が嫌がる土地に水を引き入れ、開墾してから30年。

最初は畑の隅々に捨てられていた小さな苗を拾い集めて、それを大きく育てたよ。

生育不良が多くてうまくいかないこともあったけど、

ようやく、上等な芋ができるようになったよねぇ」

ヨネ子さんは感慨深げに当時を振り返る。

だから、山崎さんは今日も水田に向かうのだ。

山崎さんの田芋は島外にもファンがいて、奄美大島の飲食店からは長年注文を受けていると言う。

沖縄出身のお嫁さんも、

「沖縄で食べていた田芋はパサパサしていてあまり好きじゃなかったから、山崎家の田芋を食べて驚いたんです」と絶賛。

しっとりしていて味が濃厚だから、豚肉と炒める、黒糖をまぶす、といったシンプルな調理で十分おいしい。

それが山崎さんしか作れない、まぼろしの田芋だ。

今度お弁当を買いにスーパーに行くときは、

田芋餅と一緒に「蒸した田芋」も忘れずに買おう。