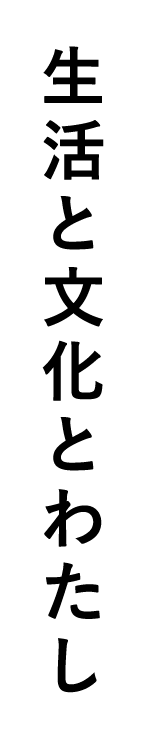

沖縄本島から約400kmの場所に位置する八重山諸島の石垣島では、ソーロンと呼ばれるお盆が旧暦の7月13日から15日に行われ、祖先を供養する「アンガマ」など、独自の伝統行事が行われます。

今回は、石垣市字新川の青年会が中心となって執り行うアンガマを紹介します。青年会役員や高校生、それを見守る保護者のそれぞれがどのように行事に向き合っているのか、彼らの思いを紹介します。

「アンガマ」

八重山地方の旧暦お盆、ソーロン(旧暦7月13日〜15日)には、アンガマという独特の先祖供養行事があります。ンカイピー(迎え日)、ナカヌピー(中日)、ウクリピー(送り日)の期間中、グショー(あの世)からの使者であるンミー(おばあさん)とウシュマイ(おじいさん)がファーマー(子や孫)を引き連れて地域の家々を巡り、珍問答や踊りを披露しながら、その家の先祖や家族、集まった人々を楽しませ供養します。

次から次へと演奏をこなす地謡メンバー

訪問先の娘さんは、青年会のOGメンバー。飛び入りで踊りに参加していました。

石垣市字新川で執り行われるアンガマは、地域の若者によって組織される新川青年会が主体となり、毎年3週間ほど前からファーマーが被る笠を飾るための花づくりなどの準備が始まり、毎晩踊りや歌三線の練習を重ね本番を迎えます。7名の役員を中心に地元の高校生が参加、地域の先輩たちがサポートに加わり行事を盛り上げました。

家主と楽しげに交流するンミーとウシュマイ

青年会と地域のつながり

日が暮れる頃、新川公民館を出発し訪問先の家へと向かう行列

今年、新川青年会のアンガマは、11軒の家々を巡り、歌や踊りで先祖の霊を慰め、ンミーとウシュマイによる珍問答で見物客の笑いを誘っていました。

仏壇に向かい手を合わせるンミーとウシュマイ

青年会の主な活動は、豊年祭や、敬老会での舞台余興の他、地域の子どもたちとの交流を目的とするハロウィンやクリスマス会などイベントの主催です。1年を通して行われる様々な活動の中でも、旧盆行事のアンガマはその参加人数や規模から、青年会にとって一番大きな行事となっています。

子どもから自然と笑顔を誘うンミー

アンガマに関わる高校生や青年会員、彼らの活動を見守る保護者にそれぞれの立ち位置から見えるアンガマへの思いや心境を聞きました。

夜道を移動する地謡メンバー

高校生へと受け継がれるアンガマ

新川公民館にて、「道行きの歌」を歌う高校生と青年会のメンバー

今年アンガマに初参加の高校1年生の大城明佳里(おおしろ あかり)さんと村山舞桜(むらやままお)さんに、本番の1週間前に練習場の新川公民館にて心境を聞きました。

踊りの練習を行う高校生

「毎晩遅くまである練習はキツイけど、楽しいから乗り切れる。先輩たちから直接教えてもらったり、ビデオを見たりしながら練習しています。青年会のメンバーのワイワイしている雰囲気とか熱い感じが楽しいです。来年から参加する後輩たちには、難しく考えないで楽しく参加してほしいです」

今年初めてアンガマに参加する高校1年生の比嘉盛人(ひが もりひと)さんに2日目のナカヌピーにお話を聞きました。

「昨日が初日だったんですが、近くでアンガマを見られたってことが一番印象的っていうか心に残ってます。本番は緊張したけどめっちゃ楽しかったです。来年も参加したいと思います。それと、アンガマに出ている大人の人たちのアンガマに対する気持ちとか、絶対成功させて盛り上げようっていう気持ちが、とても大きく感じられてすごいなって思いました」と少し照れた口調で話してくれました。

お互いに協力し合い、準備を手伝う高校生

また、高校3年生の米盛心琉(よねもり ここる)さんは、アンガマに参加して今年で3年目、高校生最後のアンガマへの思いを語ってくれました。

「高校1年生の頃から、毎年踊りを一曲ずつ覚えて参加しています。自分たちは表で踊る側にいるんですが、先輩や大人たち、裏方がいるからこそスムーズに動くことができています。その都度、状況や周りを見て行動していて、私も高校卒業して、大学生になったり、大人になったりしたときに、戻って来て裏方もやってみたいです」

青年会役員の葛藤と思い

今年で、青年会活動3年目、昨年から副会長を務めている翁長致悠(おなが ちゆう)さんにお話を聞きました。

「去年までは役員が3名しかいなかったけど、今年は7名と増えていて、みんなで役割を分担して行事に向けて動けています。来年からはもっと楽になるんじゃないかなと思っています。去年から高校生の参加が増えていて、今年も参加したい子たちがたくさん集まっています」

毎晩遅くまで公民館に残り、準備を進める青年会役員

アンガマで一番大事なところはどこかと聞くと、

「アンガマは招かれた家に行って、その家の人たちを楽しませるってところが一番大事なところなのかなって思います。例えば、ミーボン(身内を亡くして初めてのお盆)を迎える家に行って、亡くなった方の話題を入れたりしながら慰めと供養の意味も込めてご家族に楽しんでもらうようにしています。実は、自分の祖父が亡くなって今年のアンガマは初めてのお盆で、じいちゃんのことを話題に出してばあちゃんとか家族に少しでもじいちゃんのことを思い出してもらいたいと思っています。個人的にも今年のアンガマは、それが楽しみです」

アンガマの踊りについて聞くと、高校で郷土芸能部に所属しているかいないかなどは関係なく、踊った経験がなくても先輩たちから習うことで踊れるようになるそうです。若い頃アンガマの練習で踊りを習い覚えた子たちが、一度島を離れても、帰ってきたときに、後輩に踊りを教えています。それを見て、翁長さんは、しっかりと継承されているなという実感が湧くそうです。

今年から新川青年会長を務めている下地一眞(しもじ かずま)さんに、今年初めて会長としてアンガマを取りまとめている心境を聞きました。

青年会会長で地謡も務める下地一眞さん

「今年は、高校生の参加者が多く、また新しく青年会に入会した子も多くいて、役員と連携を取りながら、先輩たちにもお願いして協力してもらいながら進めています。一緒にみんなを動かしていく、このひとつのアンガマをやるっていう難しさを感じています。会長と言ってもまだ先輩たちに頼ることが多いです。それでも分からないことを聞きながらやるしかないので教えてもらいながらやっています。まだ楽しめる余裕はないですが、周りに頼りながら進めていきたいと思っています」

アンガマでは、地謡(じかた)と呼ばれる唄や演奏を担当する演者がいます。地謡は、3日間で、演目を三線、笛、太鼓を演奏し唄い、ファーマーを舞わせます。また、家から家へと移動する道行きの際には、ファーマー達の先頭に立ち、道行きの歌を演奏しながらアンガマ行列を率いて進みます。

地謡としてアンガマに参加している青年会役員の白保椋之(しらほ りょうの)さんは、本番までの調整の難しさについて話してくれました。

地謡メンバーと練習を重ねる白保椋之さん

「自分は、感覚をつかむために練習で唄い込んでしまう傾向があり、喉を潰しそうになりました。先輩たちには、『声使いすぎ』と注意されます。アンガマでは、地謠は招かれる家の一番座、東側の端の場所に座ります。そこから、1番座、仏壇のある2番座、ファーマーや踊り子たちはもちろん、その奥にいる家の人たちに唄を届けなくてはいけません。そう思うと、遠くまで届く声をだすためについ声を使いすぎてしまいます」

地謡メンバーの練習風景(新川公民館の舞台にて)

ンミーとウシュマイ

ンミー役を担当している、宮良竜(みやら りょう)さんと、ウシュマイ役を担当している東嵩西典一(ひがしたけにし のりかず)さんに珍問答について聞きました。

ンミーとウシュマイのお面

「現場での珍問答についてですが、仏壇に飾られた物について質問されることが多いです。例えば『何故、サトウキビを飾るんですか?』や『何故、香炉の足は3本なのですか?』など、とても素朴な質問が多く、また、家々により多少仏壇の飾り付けが異なる場合もあり、同じような質問でもその家に合った返答を行わなければいけないこともあります。

例えば、香炉の足がなく輪っかになっているとか、長い一本のサトウキビではなく、短く何本か束ねたサトウキビを飾っていたりなど…。

今年質問があったのは、『ンミーはとても美しいですが、あの世にもエステはあるのですか』」や『(瓜のような形をしたスイカを指して)アレが何か、ンミーは分かる?』のような、ひっかけ質問など多種多様な質問がありとても焦りました」(去年からンミー役を担当している宮良さん)

「各家、仏壇に飾られている物が若干違うので、飾られている物の名前とその意味を聞かれることが多いのですが、初ソーロン(初盆)の家で飾る真っ白のクーガーシ(魚や花の形をした砂糖菓子)について、

Qあの白い物は何か?

Aクーガーシだよ

Q僕の家はカラフルなクーガーシだけどなぜこの家は真っ白か?

というやり取りが今年実際にありました」(今年、ウシュマイ役を担当している東嵩西さん)

ンミーとウシュマイ

ンミーとウシュマイは、アンガマで唯一言葉を発することができる存在であり、珍問答の際に使うスマムニ(島ことば)は、アンガマ文化を継承していく中でも重要な部分を占めています。宮良さんと東嵩西さんに、スマムニとどのように向き合っているのか伺いました。

「アンガマで話すスマムニですが、現場では特に目上の方々に対して、正しく、聞きやすい発声、発音を意識してますが、まだまだ勉強、経験が必要不可欠です。また、ソーロン(お盆)のアンガマに焦点を合わせるというより、今年のソーロンを終えてから来年のソーロンまでの365日間、日常的に会話やLINEでスマムニを使うようにしています。日常会話では、目上、対等、目下を相手にする際の話し方があり、複雑かつ奥深いものです」(宮良さん)

「アンガマでは、訪れた家の皆さんに喜んでもらうというのを、一番意識しています。その家の先祖が実際使っていたスマムニ、言い回し等々、生きたスマムニをヤーニンジュ(家の人)の想いと共有できた時が一番嬉しいです。アンガマに限らず地域の先輩方との会話の中で出てくるスマムニや言い回しも同様です。僕たちがスマムニを使うことで地域が喜ぶので、もちろん勉強はするんですけど、自然と身につく生きたスマムニは常に意識しています」(東嵩西さん)

保護者の眼差し

アンガマにファーマーとして参加している高校3年生の米盛心琉さんの保護者で、横浜出身の米盛早紀(よねもり さき)さんに、親から見た娘の活動や移住者から見たアンガマや八重山の旧盆についてお話を聞きました。

手作りの蓮の花と傘

「ンカイピーの日から、ご先祖さまが本当に家の中にいる感じがします。怖いとかそんな感じはなくて、おかえりなさいと思ってます。

私は横浜出身なのですが、地域行事を大切にするような場所に嫁いで、よかったなぁと思っています。特に子供が地域に密着し、行事を盛り上げてくれる子になって、亡き義父が一番喜んでると思います。義父は豊年祭などで若い子たちを指導していた方なので、嬉しいはずです。

私の子供達は5人全員、小さな頃からアンガマが好きです。夏休みの作品はペットボトルを切ってンミーとウシュマイの面を作りました。

長女がまだ幼かった当初、アンガマが怖いけど、『ボーレーボーレーしてもらった〜(ボーレーは、スマムニでお利口さんという意味。そう言いながら頭をクバ扇で撫でる仕草)』と怖くないアピールをしながら、喜んでいました。

今ではファーマーとして踊っている姿を見て感慨深いです」

訪問先の家から家へと「道行きの歌」 を歌いながら進む行列

米盛さんの横浜の実家では、お盆に特別に何かをすることはありませんでした。そして、石垣島に嫁いだ頃は、旧盆の意味が分からなかったと話します。

「『先祖を大切に!』と言う言葉でしかなかったと言うか、先祖をどうやって大切にするの?とか、生きている人が一番だと思ってるくらいでした。反省」

移住して19年、米盛さんは、10年ほど前から家の仏壇をみています。毎朝茶道をして仏壇にお茶をお供えすることから一日が始まります。

「まだまだ、行事に対して未熟な嫁だなと先祖は思ってるかもしれませんが、茶道している背中は子供たちも毎朝見ています。こんなところから、先祖の大切さを覚えるのかなと思ってます。今あるのは先祖のおかげだと、内地にいたら分からなかったですね。子供たちもきっとそうだと思います。大切なことを教わりました」

あの世とこの世がつながり合う時間

旧暦お盆の3日間は、あの世とこの世が通じ合う時間。あの世の祖先も、この世を生きる島人も、この土地に脈々と流れる時間の中にいることを感じます。

アンガマ は、「あの世」を、「死」を、強く意識させる行事でありながら、明るく楽しい空気感に満ちています。ンミーとウシュマイの珍問答には、人々の心をやわらげるユーモアが散りばめられており、「死」への恐怖心を拭い去る力があるように感じました。現代のお笑いのような「おかしさ」とは異なる、島の暮らしの中から生まれてくる「おかしさ」。そこには、その土地で培われた人々の体験や記憶が織りなす奥行きのある「おかしさ」や「おもしろさ」が存在していました。

もっとも印象に残ったのが、ンミーもウシュマイも招いた家の人々も、最後に、モーヤーの軽快なリズムにのり、仏壇の前で舞い踊る姿でした。あの世の人もこの世の人もみんな「今」という時間を共に賛美し謳歌しているような、そんな光景に見えました。

握手を交わすウシュマイと家主の姿からは、愛情と信頼が垣間見える

「死」を強く意識する行事の中で、むしろ「生きていること」をこれほどまでに体感できるのは、この土地の人々が作り出すエネルギーと、そのルーツに根ざした揺るぎない誇りがあるからではないでしょうか。

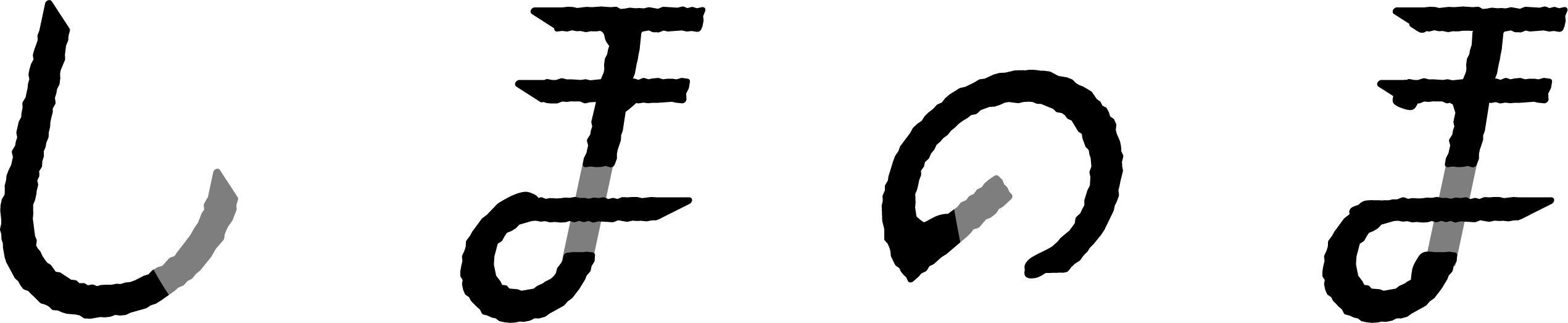

「道行きの歌(新川)」

ソーロンガナシヌ ウシュマイダー

ショッコーシラリナ オーッタネー

ショッコーシー オイサバ

トゥーサン ナーサン カリヒョーリ

お盆祭りのご先祖さま

ようこそおいでになりました。

きっとお祭りいたします。

遠いかなたのあの世から きっとお守り下さいな。

『八重山生活誌(宮城文著1972年)』より。