鹿児島本土から約550kmに位置する、一年を通して温暖な気候の沖永良部島。僕はこの島に移住してから初めて牛の飼育に携わり、人生を賭けたくなるほどのめり込んでいった。

僕は島で、牛を飼うことにした。

この記事の書き手 要秀人(かなめひでと)さん

兵庫県尼崎市出身。東日本大震災を機に食に興味を持ち、農家になる為にルーツのある沖永良部島へ2015年に移住。畜産業を営む傍ら、農業を盛り上げる団体「エラブネクストファーマーズ」の代表を務める。

僕が生まれ育った兵庫県尼崎市は大阪市に隣接する工業の街。農家の知り合いなど一人もおらず、野菜がどうやって出来ているのかも知らずに生きていた。

そんな僕の意識を変えたのは、2011年に起きた東日本大震災。

自然の前では人間がいかに無力かを思い知らされた僕は、人生を見つめ直し、本当の幸せとは何かを自問自答するようになった。

ある日大阪市のスーパーで買い物をしている時のこと。色とりどりに並ぶ大量の野菜を見て疑問に思った。

周りに畑も無いのに常に野菜が並んでいるのは何故なのか? 誰がどうやって育てているのか?

自分の血肉となる食べ物の成り立ちを全く知らないことに危機感を覚え、農業にまつわる書籍を読み漁るようになった。実戦で役に立つのかわからない知識ばかりを蓄えた僕は、農家になる為、ルーツのある沖永良部島へ移住した。

移住後、様々な農業アルバイトを経験した。毎日使ったことのない筋肉を使い、見たことのない作業をした。読んだ本の内容もほとんど役に立たず、心身ともにコテンパンに打ちのめされていたある日、知人から一本の連絡が入った。

「父が入院するから、牛の世話をしてくれない?」

そこは黒毛和種の繁殖農家。沖永良部島が黒毛和種の一大産地という事は何となく知ってはいたが、自分が携わるとはこれっぽっちも考えてはいなかった。しかし物は試しである。牛の世話を引き受けることにした。

引き受けたのはいいものの、牛を間近で見るのも初めて。どれくらい餌を食べるのかもわからない。しかし命を預かっている以上死なせることなど絶対にあってはいけないので、必死で牛についての勉強を始めた。するとその奥深さにどんどんのめり込んでいき、しまいには「これは天職だ!」とまで思うようになった。

僕は覚悟を決め、多額の借金をして牛を購入した。もう後戻りはできない。僕は生涯、牛と共に生きていくのだ。

沖永良部島には200件の畜産農家があるが、その全てが黒毛和種繫殖農家。母牛に子牛を産ませて約8~9か月で出荷するというお仕事だ。

子牛の競り市は二か月に一度、島内の家畜市場で開催される。会場には毎回約400頭の子牛が出品され、高値で売れることを願う農家と、各地から買い付けに来た購買者で熱気を帯びている。そんな子牛競り市の様子は、youtubeチャンネル「沖永良部家畜市場」でどなたでもご視聴いただける。

産まれた瞬間から見てきた子牛達とも競り市でお別れだ。子牛たちはフェリーに乗って新たな土地に行き、その土地のブランド牛肉になる。つまり僕たち繁殖農家は肉になるまで見届ける事が出来ないし、お店に並ぶ牛肉に沖永良部産と明記されることも無い。子牛だけではなく、出産の役目を終えた母牛も島外へ安値で売られてしまうので、最後まで見届けることは出来ない。

僕はこれまで愛情込めて飼ってきた牛をどうにか最後まで飼ってあげたいという想いから、経産牛肥育へのチャレンジを開始した。

なぜ沖永良部では肉になるまで育てないのかと言うと、離島ならではのコストの問題が大きい。牛を太らせるには多くの濃厚飼料を与える必要があるのだが、島外から仕入れているので輸送コストがかかる。屠畜するにも島内には施設が無く、島外に送るため輸送コストがかかる。さらに屠畜後の肉も送り返してもらう為に輸送コストがかかる。

僕はせめて飼料代だけでも抑えられないかと、島内の未利用資材を使ったエコフィード作りに取り組んだ。

着目したのは、沖永良部島の名産品であるキクラゲを収穫した際に廃棄されていた根本の部分と、サトウキビの搾りかす。材料提供はキクラゲ栽培をしている沖永良部きのこ㈱から、飼料作りはリファインホールディングス㈱が協力して下さり、2020年には牛が好んで食べる”キクラゲ飼料”が完成した。また翌年には、その飼料を経産牛に半年間与えて再肥育した”キクラゲ牛”を肉にまですることができた。

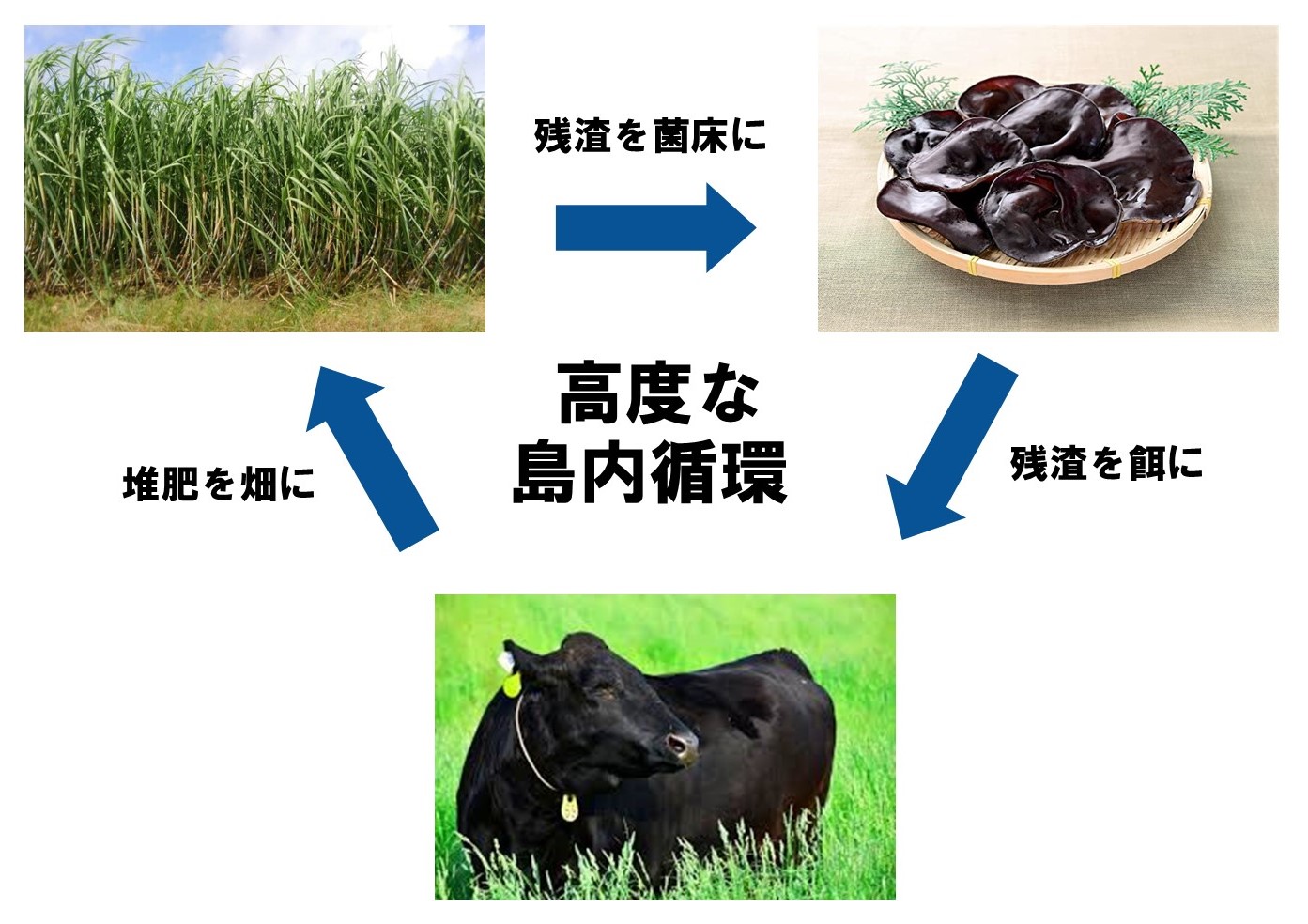

この取り組みにより、沖永良部型循環産業が完成した。

まず、沖永良部のキクラゲはサトウキビの搾りかすを菌床にして育つ。そしてキクラゲを収穫した後の残渣を飼料にしてキクラゲ牛が育つ。そして牛の糞を堆肥化することで畑の栄養となり、またサトウキビが育つ。

島の基幹産業を結びつけた無駄のない持続可能な産業モデルとして、島内外から注目を集め始めている。

天職だと思い始めた畜産農家という職業。そして牛を最後まで見届けたいという想いから始まったキクラゲ牛への挑戦。

もしも移住していなかったらあり得なかった生き方に、僕は今、心から満足している。あの日思い描いていた本当の幸せにより近づけるよう、これからも挑戦をし続けたいと思う。